- 首頁

- 全文檢索

全文檢索

查詢 "中科院" ,結果共:20筆

-

國防AI應用創新競賽暨論壇 展現智慧國防新動能(軍聞社記者劉哲宇臺北23日電)國家中山科學研究院在臺南資訊展舉辦「2025國防AI應用創新競賽暨論壇」,總獎金超過200萬元,匯聚國內產學研團隊,共同展示人工智慧在國防科技領域的創新能量與應用成果。 論壇以「智慧國防、自主決策」為主軸,邀請國安會諮詢委員李育杰、台智雲總經理吳漢章與前數位發展部部長黃彥男等專家,從國防AI戰略、超級運算與智慧決策實務等面向,解析AI對未來戰力發展的重要性。 競賽部分共20支隊伍進入決選。學生組聚焦高光譜偵測、AI電戰、戰術模擬與無人載具群控等技術創新;社會組則提出無人機燃油智慧計算、智慧偵測預警、智慧家園防禦網與零信任資安架構等應用方案,展現AI於偵搜、防護與後勤領域的實務價值。 中科院表示,此次活動不僅是技術交流舞台,更象徵國防AI邁向實戰應用的重要一步,為國家智慧國防發展注入新動能。【部隊頻道】 114年11月23日

國防AI應用創新競賽暨論壇 展現智慧國防新動能(軍聞社記者劉哲宇臺北23日電)國家中山科學研究院在臺南資訊展舉辦「2025國防AI應用創新競賽暨論壇」,總獎金超過200萬元,匯聚國內產學研團隊,共同展示人工智慧在國防科技領域的創新能量與應用成果。 論壇以「智慧國防、自主決策」為主軸,邀請國安會諮詢委員李育杰、台智雲總經理吳漢章與前數位發展部部長黃彥男等專家,從國防AI戰略、超級運算與智慧決策實務等面向,解析AI對未來戰力發展的重要性。 競賽部分共20支隊伍進入決選。學生組聚焦高光譜偵測、AI電戰、戰術模擬與無人載具群控等技術創新;社會組則提出無人機燃油智慧計算、智慧偵測預警、智慧家園防禦網與零信任資安架構等應用方案,展現AI於偵搜、防護與後勤領域的實務價值。 中科院表示,此次活動不僅是技術交流舞台,更象徵國防AI邁向實戰應用的重要一步,為國家智慧國防發展注入新動能。【部隊頻道】 114年11月23日 -

中科院推廣AI新創競技 推動智慧國防新時代(軍聞社記者吳東昇臺北22日電)國家中山科學研究院配合「114年台南資訊月」活動,於今年11月21至24日在大臺南會展中心,首度舉辦總獎金超過200萬元的「2025國防AI應用創新競賽與論壇」,以及第十屆神盾盃資安競賽,邀請國內產學研菁英共襄盛舉,透過激烈賽事和專題講座的方式,激發國防AI的創新動能,推動臺灣邁向智慧國防新時代。 此次論壇分別以「主權AI與國防應用」等4項議題,說明AI導入不對稱戰力及國防科技的重要性;並藉由科研開發計畫,運用科技新創和半導體實力,提升不對稱戰力的能量,掌握拒敵的資訊優勢,推升全民防衛韌性。 AI競賽方面,分為學生、社會組等二類,共計73支隊伍報名參賽,針對「國防自主科技應用」、「軍民通用技術發展」等6項主題,展開激烈角逐;最終決賽分由各類前10名進行評選,從無人載具、戰場感知、智慧後勤至資安防護,展現新世代團隊結合AI創意與國防戰略的前瞻能力。 此外,今年神盾盃資安競賽邁入第十年,吸引國內大專院校40餘組駭客高手參加;首度在決賽時,引入「霸主攻防戰」,由去年冠軍隊擔任晉級對戰關主,透過「誘導AI」等網攻手法,以及與「微智安聯」公司合作設計的「內網滲透」等情景的題型,讓學生挑戰攻防回合、名次、霸主等共70萬元獎金;同時藉此建立中科院與業界、學界的交流管道;學生在未來服役時,將優先納入資通電軍專才人選,適才適所、發揮所長,強化國軍資通訊的戰力。 資訊展期間,中科院現場設有數位鑑識VR等遊戲體驗區,讓參觀民眾藉寓教於樂方式,建立資訊安全觀念和共識;同時設置人才招募攤位,提供詳細徵才資訊,歡迎有志發展長才的優秀青年,前往洽詢甄試簡章。【訊息平台】 114年11月22日

中科院推廣AI新創競技 推動智慧國防新時代(軍聞社記者吳東昇臺北22日電)國家中山科學研究院配合「114年台南資訊月」活動,於今年11月21至24日在大臺南會展中心,首度舉辦總獎金超過200萬元的「2025國防AI應用創新競賽與論壇」,以及第十屆神盾盃資安競賽,邀請國內產學研菁英共襄盛舉,透過激烈賽事和專題講座的方式,激發國防AI的創新動能,推動臺灣邁向智慧國防新時代。 此次論壇分別以「主權AI與國防應用」等4項議題,說明AI導入不對稱戰力及國防科技的重要性;並藉由科研開發計畫,運用科技新創和半導體實力,提升不對稱戰力的能量,掌握拒敵的資訊優勢,推升全民防衛韌性。 AI競賽方面,分為學生、社會組等二類,共計73支隊伍報名參賽,針對「國防自主科技應用」、「軍民通用技術發展」等6項主題,展開激烈角逐;最終決賽分由各類前10名進行評選,從無人載具、戰場感知、智慧後勤至資安防護,展現新世代團隊結合AI創意與國防戰略的前瞻能力。 此外,今年神盾盃資安競賽邁入第十年,吸引國內大專院校40餘組駭客高手參加;首度在決賽時,引入「霸主攻防戰」,由去年冠軍隊擔任晉級對戰關主,透過「誘導AI」等網攻手法,以及與「微智安聯」公司合作設計的「內網滲透」等情景的題型,讓學生挑戰攻防回合、名次、霸主等共70萬元獎金;同時藉此建立中科院與業界、學界的交流管道;學生在未來服役時,將優先納入資通電軍專才人選,適才適所、發揮所長,強化國軍資通訊的戰力。 資訊展期間,中科院現場設有數位鑑識VR等遊戲體驗區,讓參觀民眾藉寓教於樂方式,建立資訊安全觀念和共識;同時設置人才招募攤位,提供詳細徵才資訊,歡迎有志發展長才的優秀青年,前往洽詢甄試簡章。【訊息平台】 114年11月22日 -

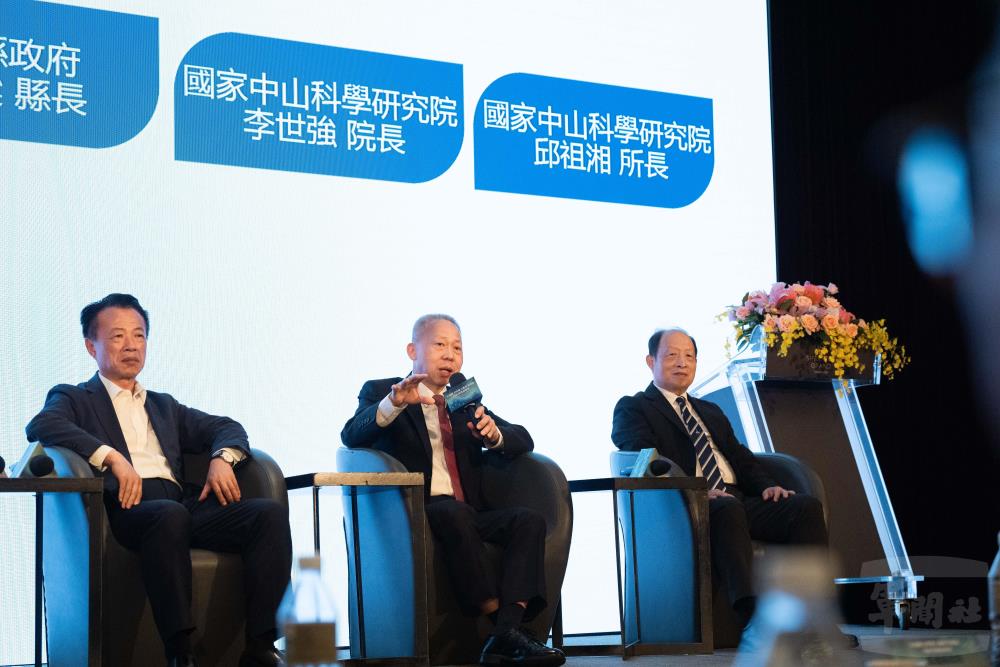

中科院攜手各部會 打造嘉義無人機產業園區(軍聞社記者呂尚俞臺北20日電)國家中山科學研究院今日與經濟部、國家發展委員會共同舉行北部場次「民雄航太暨無人機產業園區開發說明會」,現場超過120家國內外企業踴躍參與。透過園區整體規劃與產業發展趨勢的說明,協助民間企業與政府攜手合作,共同打造無人機產業聚落,展現政府推動「五大信賴產業」中,無人機產業的堅定決心。 在今日下午的說明會中,嘉義縣縣長翁章梁、立法委員蔡易餘及陳冠廷、經濟部盧文燦副組長、外交部江振瑋執行長等人,由中科院院長李世強中將陪同與會,廠商則有洛克希德、Anduril、Kratos、雷虎、創未來等多家來自國內、外軍工業者熱烈出席,見證我國航太暨無人機產業的重要里程碑。 李院長表示,無人機的價值早已不限於軍事領域,更在天災防救、地形觀測、外交交流等多面向發揮關鍵作用。臺灣在無人機技術上的進展,不僅強化國家安全,也讓世界看見臺灣的研發能量與產業實力。會中簡報除介紹投資資金來源、無人機產業園區規劃,以及經濟部的無人機產業推動策略外,他也期望透過產官學研的合作,共同打造臺灣專屬的無人機園區,創造更大的國家韌性與國際影響力。 中科院航空所所長邱祖湘指出,無人機在民生領域同樣具有高度潛力,不論是交通監測、救災應變或物流運輸,都能大幅縮短反應時間,提高處置效率。以近期馬太鞍溪溢流事件為例,無人機能第一時間前往人力不易抵達的區域,快速掌握現況,提供決策所需的重要資訊。【最新動態】 114年11月20日

中科院攜手各部會 打造嘉義無人機產業園區(軍聞社記者呂尚俞臺北20日電)國家中山科學研究院今日與經濟部、國家發展委員會共同舉行北部場次「民雄航太暨無人機產業園區開發說明會」,現場超過120家國內外企業踴躍參與。透過園區整體規劃與產業發展趨勢的說明,協助民間企業與政府攜手合作,共同打造無人機產業聚落,展現政府推動「五大信賴產業」中,無人機產業的堅定決心。 在今日下午的說明會中,嘉義縣縣長翁章梁、立法委員蔡易餘及陳冠廷、經濟部盧文燦副組長、外交部江振瑋執行長等人,由中科院院長李世強中將陪同與會,廠商則有洛克希德、Anduril、Kratos、雷虎、創未來等多家來自國內、外軍工業者熱烈出席,見證我國航太暨無人機產業的重要里程碑。 李院長表示,無人機的價值早已不限於軍事領域,更在天災防救、地形觀測、外交交流等多面向發揮關鍵作用。臺灣在無人機技術上的進展,不僅強化國家安全,也讓世界看見臺灣的研發能量與產業實力。會中簡報除介紹投資資金來源、無人機產業園區規劃,以及經濟部的無人機產業推動策略外,他也期望透過產官學研的合作,共同打造臺灣專屬的無人機園區,創造更大的國家韌性與國際影響力。 中科院航空所所長邱祖湘指出,無人機在民生領域同樣具有高度潛力,不論是交通監測、救災應變或物流運輸,都能大幅縮短反應時間,提高處置效率。以近期馬太鞍溪溢流事件為例,無人機能第一時間前往人力不易抵達的區域,快速掌握現況,提供決策所需的重要資訊。【最新動態】 114年11月20日 -

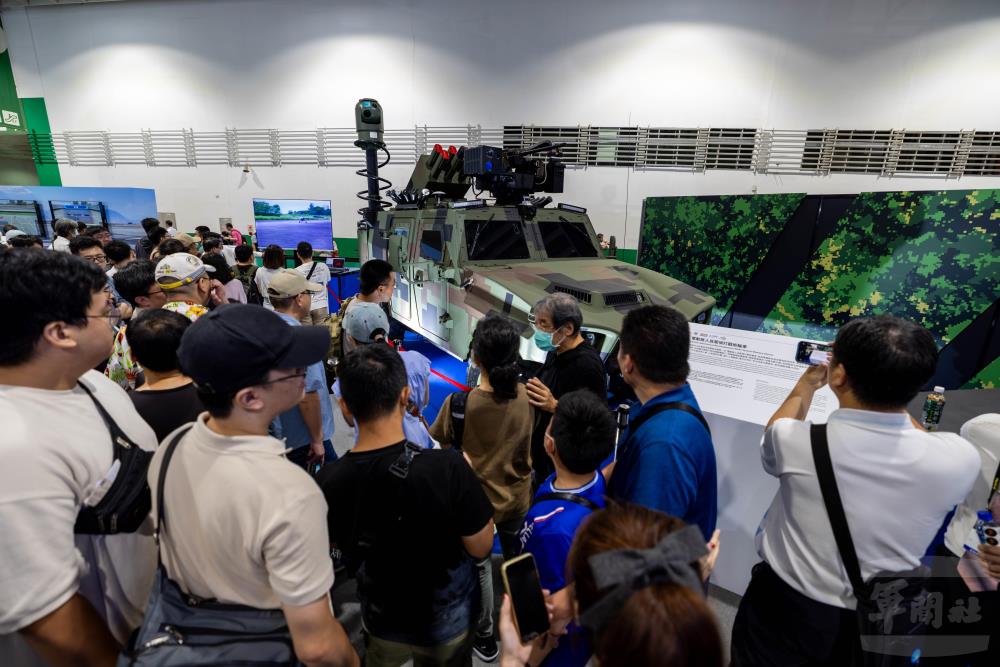

中科院無人機防禦系統 展自主防衛能量(軍聞社記者吳柏融臺北8日電)為深化無人載具防禦技術,國家中山科學研究院自主研製完成「遙控無人機防禦系統」,具備全天候偵蒐與主動預警能力,能有效因應小(微)型無人機威脅,無人機防禦系統採開放式整合架構,可彈性整合主動雷達、頻率偵測、光學識別及軟殺干擾等多元偵測與反制手段,依作戰環境靈活部署,展現中科院在反制無人機領域的研發實力與自主防衛能量。 無人機防禦系統主要針對美國無人機分級標準中的1、2級無人機,即重量在25公斤以下、飛行高度約3500呎以下、飛行速度約在466公里以下的無人機進行設計與研發,配備系統操控臺、威脅預警雷達、干擾系統及單兵攜帶的干擾槍等功能,能整合感測系統之無人機資訊,包含路徑、高度、位置,可自動追蹤目標,並能偵測、識別與反制距離5公里之無人機,干擾槍更能依現地需求執行機動式防禦,以手動干擾距離2公里之無人機。 無人機防禦系統運作模式主要透過偵測、識別、鎖定追蹤與反制等4個階段,當無人機襲擾時,透過威脅預警雷達的偵蒐,及被動偵測系統對目前無人機的遙導控及圖傳頻段(2.4GHz 和5.8GHz )進行偵測,接續,由位於指揮中心操作人員下達干擾指令,亦可設定自主干擾模式,當無人機進入預設的「紅區」時,即自動啟動干擾程序。 其中,反制手段區分為「軟殺」與「硬殺」2種,「軟殺」是透過訊號干擾使無人機懸停、返航或降落,並不破壞機體本身;「硬殺」則是直接擊落無人機,適用於搭載危害性炸藥的無人機等,硬殺手段包括高能雷射系統,以及20公厘機砲、30公厘鏈砲及散灑鋼珠等。【部隊頻道】 114年11月08日

中科院無人機防禦系統 展自主防衛能量(軍聞社記者吳柏融臺北8日電)為深化無人載具防禦技術,國家中山科學研究院自主研製完成「遙控無人機防禦系統」,具備全天候偵蒐與主動預警能力,能有效因應小(微)型無人機威脅,無人機防禦系統採開放式整合架構,可彈性整合主動雷達、頻率偵測、光學識別及軟殺干擾等多元偵測與反制手段,依作戰環境靈活部署,展現中科院在反制無人機領域的研發實力與自主防衛能量。 無人機防禦系統主要針對美國無人機分級標準中的1、2級無人機,即重量在25公斤以下、飛行高度約3500呎以下、飛行速度約在466公里以下的無人機進行設計與研發,配備系統操控臺、威脅預警雷達、干擾系統及單兵攜帶的干擾槍等功能,能整合感測系統之無人機資訊,包含路徑、高度、位置,可自動追蹤目標,並能偵測、識別與反制距離5公里之無人機,干擾槍更能依現地需求執行機動式防禦,以手動干擾距離2公里之無人機。 無人機防禦系統運作模式主要透過偵測、識別、鎖定追蹤與反制等4個階段,當無人機襲擾時,透過威脅預警雷達的偵蒐,及被動偵測系統對目前無人機的遙導控及圖傳頻段(2.4GHz 和5.8GHz )進行偵測,接續,由位於指揮中心操作人員下達干擾指令,亦可設定自主干擾模式,當無人機進入預設的「紅區」時,即自動啟動干擾程序。 其中,反制手段區分為「軟殺」與「硬殺」2種,「軟殺」是透過訊號干擾使無人機懸停、返航或降落,並不破壞機體本身;「硬殺」則是直接擊落無人機,適用於搭載危害性炸藥的無人機等,硬殺手段包括高能雷射系統,以及20公厘機砲、30公厘鏈砲及散灑鋼珠等。【部隊頻道】 114年11月08日 -

國防科技貢獻獎評委頒聘 黃常次勉公正遴選卓越人才(軍聞社記者尤昱翔臺北22日電)國防部今日召開「行政院國防科技貢獻獎評選委員會委員頒聘暨說明會」,由常務次長黃佑民中將主持,代表顧部長頒贈聘書,感謝評委們參與國防重要事務,並提供多元觀點與專業意見,期望借重委員們的長才與客觀立場,公平選出對國防科技有重大貢獻的人士。 黃常次致詞時表示,行政院為表揚對國防科技或產業有重大貢獻者,以促進尖端科技人才培育與提升國防產業發展,特訂定此獎項,並由國防部主辦、國科會及經濟部協辦,期藉委員們的專業,遴選對國防科技貢獻卓越的團體或個人,並公開表揚,以發揮標竿典範效應,鼓勵更多學術界、學研中心、民間軍工產業等優秀人才參與,擴大獎項影響力,進而提升國防科技水準,厚植國防自主實力。 黃常次進一步指出,歷年獲獎團隊均為對國防科技貢獻卓著的單位,回顧民國112年由中科院的林俊村博士團隊以「天弓三型飛彈系統」獲獎,在於該關鍵技術已獲得突破,並完成作戰部署,實質強化我國防戰力,獲獎實至名歸,期盼今年在各委員的嚴謹評選中,拔擢出對國防科技或產業具備突破性的重大貢獻者。【最新動態】 114年10月22日

國防科技貢獻獎評委頒聘 黃常次勉公正遴選卓越人才(軍聞社記者尤昱翔臺北22日電)國防部今日召開「行政院國防科技貢獻獎評選委員會委員頒聘暨說明會」,由常務次長黃佑民中將主持,代表顧部長頒贈聘書,感謝評委們參與國防重要事務,並提供多元觀點與專業意見,期望借重委員們的長才與客觀立場,公平選出對國防科技有重大貢獻的人士。 黃常次致詞時表示,行政院為表揚對國防科技或產業有重大貢獻者,以促進尖端科技人才培育與提升國防產業發展,特訂定此獎項,並由國防部主辦、國科會及經濟部協辦,期藉委員們的專業,遴選對國防科技貢獻卓越的團體或個人,並公開表揚,以發揮標竿典範效應,鼓勵更多學術界、學研中心、民間軍工產業等優秀人才參與,擴大獎項影響力,進而提升國防科技水準,厚植國防自主實力。 黃常次進一步指出,歷年獲獎團隊均為對國防科技貢獻卓著的單位,回顧民國112年由中科院的林俊村博士團隊以「天弓三型飛彈系統」獲獎,在於該關鍵技術已獲得突破,並完成作戰部署,實質強化我國防戰力,獲獎實至名歸,期盼今年在各委員的嚴謹評選中,拔擢出對國防科技或產業具備突破性的重大貢獻者。【最新動態】 114年10月22日 -

創新技術博覽會登場 國防部展現科研實力(軍聞社記者陳彥樺臺北16日電)「2025臺灣創新技術博覽會」(TIE)即日起一連三天在臺北世貿一館隆重登場,包括中山科學研究院、國防醫學大學、軍備局等單位,在國防科技展區陳展多項國防自主研發成果,具體展現國防科技的智慧創新與韌性,讓參觀民眾見證我國國防自主的優異研發能量。 在開幕典禮中,經濟部長龔明鑫、行政院政務委員吳誠文及國防部常務次長黃佑民中將等多位部會首長共同為展覽揭幕,啟動為期三天的科技盛會,象徵跨部會協作、攜手引領臺灣創新能量邁向新紀元;典禮過後,黃常次特別前往國防部展區,聽取各參展單位代表詳細介紹最新研發成果,並慰勉所有參展人員的辛勞與貢獻。 本次博覽會由經濟部、國科會、農業部等部會聯合主辦,外貿協會及工研院共同執行,現場區分「創新經濟」、「未來科技」、「智慧永續」三大主題館與「發明競賽區」共「三館一區」,聚焦「AI跨域創新,智慧驅動未來」策展主軸,展現臺灣在AI、量子運算、智慧製造與永續科技等前沿領域的豐碩成果。 今年創博會規模盛大,來自19個國家的439家國內外企業和學研機構,總計展出1,110項尖端科技,在「智慧永續館」的國防科技展區,由國家中山科學研究院、國防醫學大學、國軍左營總醫院、軍備局生產製造中心及國防大學理工學院等單位,共同展出多項國防自主研發成果,包含中科院的亮點技術「防超高溫火焰耐燃工作服」、國防醫學大學的「模擬訓練系統」,以及左營總醫院應用AI技術的「智慧藥事輔助腎臟病藥物風險評估系統」等,具體展現國防科技的智慧創新與韌性,讓參觀民眾見證我國國防自主的優異研發能量。【最新動態】 114年10月16日

創新技術博覽會登場 國防部展現科研實力(軍聞社記者陳彥樺臺北16日電)「2025臺灣創新技術博覽會」(TIE)即日起一連三天在臺北世貿一館隆重登場,包括中山科學研究院、國防醫學大學、軍備局等單位,在國防科技展區陳展多項國防自主研發成果,具體展現國防科技的智慧創新與韌性,讓參觀民眾見證我國國防自主的優異研發能量。 在開幕典禮中,經濟部長龔明鑫、行政院政務委員吳誠文及國防部常務次長黃佑民中將等多位部會首長共同為展覽揭幕,啟動為期三天的科技盛會,象徵跨部會協作、攜手引領臺灣創新能量邁向新紀元;典禮過後,黃常次特別前往國防部展區,聽取各參展單位代表詳細介紹最新研發成果,並慰勉所有參展人員的辛勞與貢獻。 本次博覽會由經濟部、國科會、農業部等部會聯合主辦,外貿協會及工研院共同執行,現場區分「創新經濟」、「未來科技」、「智慧永續」三大主題館與「發明競賽區」共「三館一區」,聚焦「AI跨域創新,智慧驅動未來」策展主軸,展現臺灣在AI、量子運算、智慧製造與永續科技等前沿領域的豐碩成果。 今年創博會規模盛大,來自19個國家的439家國內外企業和學研機構,總計展出1,110項尖端科技,在「智慧永續館」的國防科技展區,由國家中山科學研究院、國防醫學大學、國軍左營總醫院、軍備局生產製造中心及國防大學理工學院等單位,共同展出多項國防自主研發成果,包含中科院的亮點技術「防超高溫火焰耐燃工作服」、國防醫學大學的「模擬訓練系統」,以及左營總醫院應用AI技術的「智慧藥事輔助腎臟病藥物風險評估系統」等,具體展現國防科技的智慧創新與韌性,讓參觀民眾見證我國國防自主的優異研發能量。【最新動態】 114年10月16日 -

2025台灣創新技術博覽會/系列一中科院在16日登場的「2025台灣創新技術博覽會」展示「防高溫火焰耐燃工作服」,可在攝氏2000至3000度瞬間高溫衝擊下,保障穿著人員皮膚表面溫度5秒內不超過攝氏50度。中科院指出,此款防護服採用獨特的複合式材料夾層結構,經實驗證實,能在意外發生時有效降低燒燙傷風險,為作業人員爭取寶貴的應變求生時間。此項關鍵技術不僅已向臺灣、美國及歐盟申請專利,未來更可廣泛應用於消防救災、鋼鐵冶金及石化產業等高溫作業環境,相關技術轉移所得亦將全數投入公益,善盡社會責任。(軍聞社陳彥樺)【圖文專訪】 114年10月16日

2025台灣創新技術博覽會/系列一中科院在16日登場的「2025台灣創新技術博覽會」展示「防高溫火焰耐燃工作服」,可在攝氏2000至3000度瞬間高溫衝擊下,保障穿著人員皮膚表面溫度5秒內不超過攝氏50度。中科院指出,此款防護服採用獨特的複合式材料夾層結構,經實驗證實,能在意外發生時有效降低燒燙傷風險,為作業人員爭取寶貴的應變求生時間。此項關鍵技術不僅已向臺灣、美國及歐盟申請專利,未來更可廣泛應用於消防救災、鋼鐵冶金及石化產業等高溫作業環境,相關技術轉移所得亦將全數投入公益,善盡社會責任。(軍聞社陳彥樺)【圖文專訪】 114年10月16日 -

【影】《國防線上》2025台北航太展 無人載具揭示未來戰力(軍聞社記者蔡枋澐臺北9日電)軍聞社製播的《國防線上》節目,持續推出「2025台北國際航太暨國防工業展」系列報導(下集),本集聚焦「國防館」無人載具展區,帶領觀眾探索臺灣如何透過前瞻科技與不對稱戰力,打造未來作戰場景,並見證國防自主的嶄新成果。 展覽期間,國家中山科學研究院與多家國際知名軍工企業簽署採購合約與合作備忘錄,深化國際合作,強化臺灣航太與國防產業的研發能量。此舉不僅厚植國防自主實力,更為無人載具等前瞻武器系統注入動能。 本集節目將介紹勁蜂III、IV型攻擊無人機、小型快速無人艇、電動無人自駕偵打戰術輪車及遙控無人機防禦系統等多項重點裝備,展現陸、海、空多元應用的突破進展。現場民眾也踴躍參與,許多家庭帶著孩子參觀體驗,熱烈感受國防科技帶來的震撼與驚豔。 「2025台北航太展」日前圓滿落幕,「國防館」不僅彰顯國軍自主研發的堅實實力,也讓社會大眾更加理解建軍備戰的成果。面對瞬息萬變的安全挑戰,唯有凝聚全民防衛共識,才能厚植國力,打造堅韌國防,攜手守護國家安全。 《2025台北國際航太暨國防工業展 打造堅韌國防》(下集)將於今日下午2時在華視頻道首播,並於週五下午2時、週六上午8時重播,也歡迎民眾點選「軍聞社」網站及YouTube頻道收視,一同見證國軍建軍備戰的堅實成果。【最新動態】 114年10月09日

【影】《國防線上》2025台北航太展 無人載具揭示未來戰力(軍聞社記者蔡枋澐臺北9日電)軍聞社製播的《國防線上》節目,持續推出「2025台北國際航太暨國防工業展」系列報導(下集),本集聚焦「國防館」無人載具展區,帶領觀眾探索臺灣如何透過前瞻科技與不對稱戰力,打造未來作戰場景,並見證國防自主的嶄新成果。 展覽期間,國家中山科學研究院與多家國際知名軍工企業簽署採購合約與合作備忘錄,深化國際合作,強化臺灣航太與國防產業的研發能量。此舉不僅厚植國防自主實力,更為無人載具等前瞻武器系統注入動能。 本集節目將介紹勁蜂III、IV型攻擊無人機、小型快速無人艇、電動無人自駕偵打戰術輪車及遙控無人機防禦系統等多項重點裝備,展現陸、海、空多元應用的突破進展。現場民眾也踴躍參與,許多家庭帶著孩子參觀體驗,熱烈感受國防科技帶來的震撼與驚豔。 「2025台北航太展」日前圓滿落幕,「國防館」不僅彰顯國軍自主研發的堅實實力,也讓社會大眾更加理解建軍備戰的成果。面對瞬息萬變的安全挑戰,唯有凝聚全民防衛共識,才能厚植國力,打造堅韌國防,攜手守護國家安全。 《2025台北國際航太暨國防工業展 打造堅韌國防》(下集)將於今日下午2時在華視頻道首播,並於週五下午2時、週六上午8時重播,也歡迎民眾點選「軍聞社」網站及YouTube頻道收視,一同見證國軍建軍備戰的堅實成果。【最新動態】 114年10月09日 -

中科院與清華大學簽署合作備忘錄 強化前瞻國防科技研發(軍聞社記者蔡枋澐臺北4日電)國家中山科學研究院,為推動國防前瞻科技發展,日前與國立清華大學攜手合作,由院長李中將和清大校長高為元簽署合作備忘錄(MOU),增進雙方在先進材料、智慧製造、人機協作、電池技術、工業工程、人因工程、量子科技、前瞻半導體及人工智慧等項的創新發展,致力成為國家安全與國防產業升級的關鍵力量。 中科院表示,此次與清大的產學研策略聯盟,涵蓋研發與人才培育兩大主軸,透過師生交流與技術合作,結合理論與實務,培養具備跨界視野的優秀人才,期能為國防工業注入新動能,持續保持臺灣在國防科技上的韌性與競爭力。 中科院指出,面對瞬息萬變的國際局勢與科技挑戰,為深耕國防科技研發,近期引進國外優質技術,擴大產學合作對象與範圍,並整合清大在量子科技、前瞻半導體、先進材料及人工智慧的最前沿研究成果,導入國防科技實務經驗,將有助於強化自主研發能力,為國家打造更堅實的科技基礎。 中科院強調,此次合作將與清華大學共同推動相關合作研究計畫,結合清大在半導體、高熵合金、AI與人機協作等技術的優勢,以及竹科在地的產業鏈,共同開發新世代的核心關鍵技術,增強武器系統環境適應力與製造精度,縮短研發時程,並兼顧國防科技與民生應用,達成人才培育與產業需求的「學用合一」目標。【部隊頻道】 114年10月04日

中科院與清華大學簽署合作備忘錄 強化前瞻國防科技研發(軍聞社記者蔡枋澐臺北4日電)國家中山科學研究院,為推動國防前瞻科技發展,日前與國立清華大學攜手合作,由院長李中將和清大校長高為元簽署合作備忘錄(MOU),增進雙方在先進材料、智慧製造、人機協作、電池技術、工業工程、人因工程、量子科技、前瞻半導體及人工智慧等項的創新發展,致力成為國家安全與國防產業升級的關鍵力量。 中科院表示,此次與清大的產學研策略聯盟,涵蓋研發與人才培育兩大主軸,透過師生交流與技術合作,結合理論與實務,培養具備跨界視野的優秀人才,期能為國防工業注入新動能,持續保持臺灣在國防科技上的韌性與競爭力。 中科院指出,面對瞬息萬變的國際局勢與科技挑戰,為深耕國防科技研發,近期引進國外優質技術,擴大產學合作對象與範圍,並整合清大在量子科技、前瞻半導體、先進材料及人工智慧的最前沿研究成果,導入國防科技實務經驗,將有助於強化自主研發能力,為國家打造更堅實的科技基礎。 中科院強調,此次合作將與清華大學共同推動相關合作研究計畫,結合清大在半導體、高熵合金、AI與人機協作等技術的優勢,以及竹科在地的產業鏈,共同開發新世代的核心關鍵技術,增強武器系統環境適應力與製造精度,縮短研發時程,並兼顧國防科技與民生應用,達成人才培育與產業需求的「學用合一」目標。【部隊頻道】 114年10月04日 -

114年度國防科技論壇 完善科研合作平臺(軍聞社記者侯凱議臺北25日電)為推動國防先進科技研究,國防部今日於國立臺北科技大學演藝廳舉辦「114年度國防科技論壇」,由常務次長黃佑民中將、臺北科技大學副校長楊士萱共同主持,期使中科院、國軍需求單位及學研機構更密切掌握國防科技發展趨勢,同時建立完善溝通平臺,擴大國防科研合作目標。 黃常次致詞時首先感謝各界學者專家與先進們,長期在國防科技研究的努力及對國防自主的貢獻,舉辦此次論壇的目的,在於結合產、學、研科技能量,擴大先進科技研究規模,進而奠定自研自製的基礎。 黃常次進一步介紹,此次論壇主題,包括「人工智慧之智能化飛彈發展趨勢」、「自主地面定位系統發展與軍事運用」、「電戰支援、防護與攻擊技術與未來發展方向」及「水下偵知及通訊技術發展趨勢及瓶頸突破」,並邀請國內學者、專家進行專題演講與座談交流,藉由理論與實務研討,拓展國防先進科技的研究能量,落實推動國防自主政策。 此次國防科技論壇首度於北科大舉行,黃常次也特別感謝該校承辦此次活動,盼能激發與會人員對科技於國防應用的關注與興趣,期望論壇圓滿成功。 另外,楊副校長致詞表示,北科大作為臺灣人才培育基地的要角,特別是在AI、資安、半導體和太空科技領域的全力投入,目前已設立相關學位學程,每年培育大量人才,希望透過今日深入討論與交流,使學術研究、產業應用與國防需求緊密結合,並激發在場學生對國防科技的興趣及長遠發展。【最新動態】 114年09月25日

114年度國防科技論壇 完善科研合作平臺(軍聞社記者侯凱議臺北25日電)為推動國防先進科技研究,國防部今日於國立臺北科技大學演藝廳舉辦「114年度國防科技論壇」,由常務次長黃佑民中將、臺北科技大學副校長楊士萱共同主持,期使中科院、國軍需求單位及學研機構更密切掌握國防科技發展趨勢,同時建立完善溝通平臺,擴大國防科研合作目標。 黃常次致詞時首先感謝各界學者專家與先進們,長期在國防科技研究的努力及對國防自主的貢獻,舉辦此次論壇的目的,在於結合產、學、研科技能量,擴大先進科技研究規模,進而奠定自研自製的基礎。 黃常次進一步介紹,此次論壇主題,包括「人工智慧之智能化飛彈發展趨勢」、「自主地面定位系統發展與軍事運用」、「電戰支援、防護與攻擊技術與未來發展方向」及「水下偵知及通訊技術發展趨勢及瓶頸突破」,並邀請國內學者、專家進行專題演講與座談交流,藉由理論與實務研討,拓展國防先進科技的研究能量,落實推動國防自主政策。 此次國防科技論壇首度於北科大舉行,黃常次也特別感謝該校承辦此次活動,盼能激發與會人員對科技於國防應用的關注與興趣,期望論壇圓滿成功。 另外,楊副校長致詞表示,北科大作為臺灣人才培育基地的要角,特別是在AI、資安、半導體和太空科技領域的全力投入,目前已設立相關學位學程,每年培育大量人才,希望透過今日深入討論與交流,使學術研究、產業應用與國防需求緊密結合,並激發在場學生對國防科技的興趣及長遠發展。【最新動態】 114年09月25日