(軍聞社記者呂尚俞專訪)「2025馬祖國際藝術島的概念,他們想用『手』來象徵與島的連結,在四鄉五島的海報中把手變成島。這是設計師馮宇的前期概念,我們再把它具體化,成為大家看到的樣子。」攝影師鄭鼎與我們談起馬祖國際藝術島影像拍攝時表示,從第一屆主視覺照片拍攝到第二屆、第三屆的拍攝,都是讓他印象非常深刻的過程。

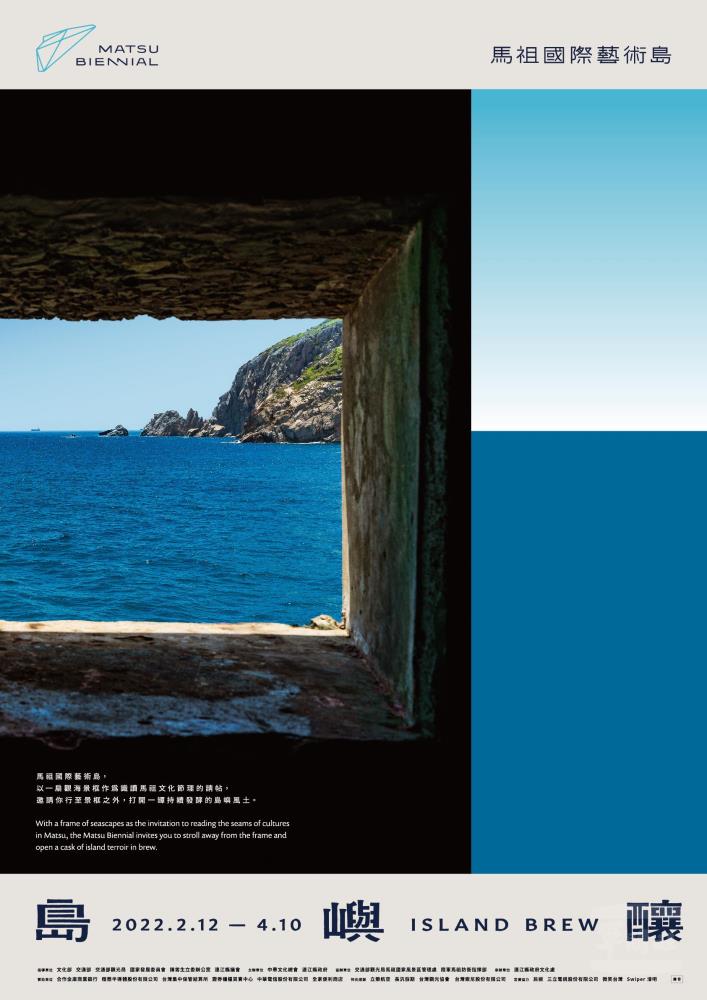

「最主要還是馮宇,他先做一個前期的規劃與提案,大家覺得OK,就朝這個方向去拍。」攝影師鄭鼎談起馬祖國際藝術島影像拍攝的概念時表示,首屆主視覺以「從坑道裡的小小射擊孔去看風景」為概念,傳達馬祖戰地記憶與自然風貌交融的獨特印象。

鄭鼎指出,第一年團隊依設計師馮宇的構想,走遍四鄉五島,深入許多未開放或荒廢多年的坑道及軍事設施。「我記得第一年很可怕,我八月去拍主視覺,馬祖那時候非常熱。坑道雖然多半涼爽,但有些又濕又悶。裡面還留有許多標示,像『中山室』、『彈藥庫』等,還能看到舊設備的標記。」

他回憶拍攝過程時笑說,悶熱的坑道讓他想起過去在部隊服役的經驗。「那個溫度、那個濕度,怎麼有人能全副武裝待在裡面?我以前是陸軍教育班長,夏天出操時的那種鹽巴、濕疹的狀態我太熟悉了。進坑道時,腦中會浮現很多畫面,因為我自己也是陸軍的。」

鄭鼎強調,為了完整記錄馬祖的戰地風貌,團隊幾乎踏遍每一處島嶼與坑道。「我們幾乎把荒廢的、封閉的、一般人不能進的坑道都去拍。很少有人有機會把四鄉五島都拍到,尤其像西莒、東引這些較遠又少開發的地方,我們都去了。」他說,第一年的影像素材龐大豐富,也成為後續作品的重要基礎。

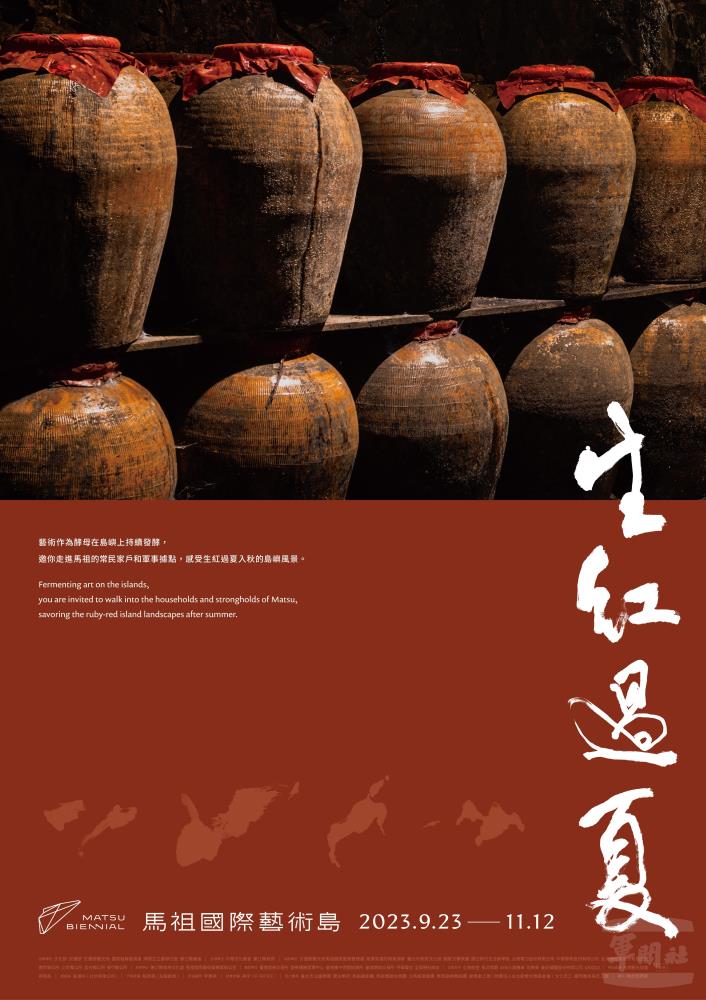

他認為,《馬祖國際藝術島》不僅是一場文化展覽,更是讓年輕世代重新理解馬祖的契機。「我一直覺得這是一個很好的方式,讓更多年輕人認識馬祖。我自己去了四、五次,每次都越來越喜歡,尤其馬祖的食物很好吃。我常跟朋友說,藝術季是讓年輕人接觸馬祖的好題材。」

「你會發現去馬祖觀光的大多是年紀偏大的遊客,年輕人會覺得有距離感。但藉由藝術島的活動,以及搭配這次很多的聯名商品,讓更多人願意親自走進馬祖。」他進一步說,很多人第一次進坑道、第一次感受戰地文化,他覺得這也讓大家更理解國軍的辛苦,對國家的認同感更深。

談及創作與軍人精神的關聯,鄭鼎語氣誠懇地表示,真的要好好謝謝國軍,「像我們當過兵,知道那段時間就是為國家效勞。職業軍人要遵守很多紀律,有許多限制,但正因為他們的堅守,我們才能有今天安定的生活。」